探索明初胶东移民真相

2025年03月28日

张广泰

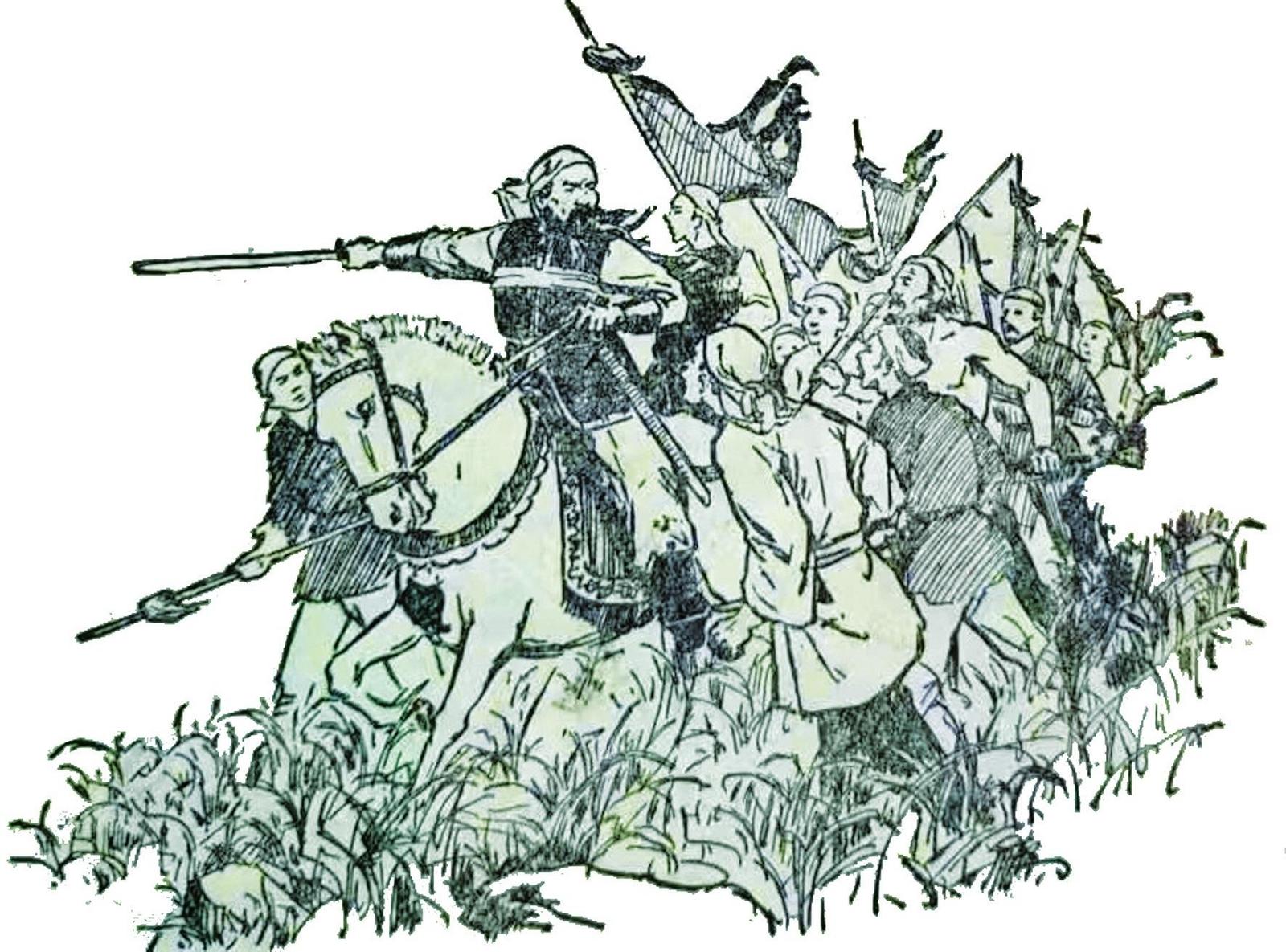

公元1232年12月,蒙古铁骑踏进胶东半岛,登、莱降元。自此,先民遭到了从未有过的虐待和屠杀,人口急速缩减,野蛮对文明的摧残长达130年。公元1367年,朱元璋部将徐达率师攻克益都,招抚登、莱,胶东半岛重新迎来了文明的曙光。

然而,一个由川、滇、黔向胶东大规模迁民和移军的猜测之说,从这里开始流传,被后人美化修饰,绘声绘色地演绎,流传至今。

被误猜的移军之说

倭寇,是元末明初胶东沿海之隐患。

公元1351年,元政府在登州设置分元帅府,提调登州、莱州、宁海三州。公元1367年,明政府在登、莱设府,在宁海设所,均为抵抗倭寇之军事要塞。到公元1392年,共设边防卫九处、边防所三处,驻军将士约5.3万人,军籍人口约占总人口的0.33%,卫、所实行军屯制。据《明史·兵志》载:军屯士兵来源分三类:一是朱元璋的旧部将士在平定某地后就地留戍,称“从征”;二是各个战败集团归降的将士,称“归附”;三是以罪而迁隶为士兵者,称“充军”。

《明太祖实录》(公元1351年至公元1398年)首尾48年,共257卷,是明初王朝的“日记”。其中卷28—29记载:公元1367年,大将徐达兵发益都……甲子遣参政付有德取莱阳;丙寅督诸将进取登、莱,戌辰登州守将董卓遣;莱州守将安然遣;文登守将马国宁等,各奉图籍归降。

这些不战而降的元军,多是从当地招募的土著汉人,他们是明初胶东军屯的主体。元朝统领的蒙军、色目军,早在红巾军北伐进入山东时,大部分已收缩到大都北京,有的逃回了锡林郭勒盟正蓝旗的上都。这一解说与《明史·兵志》所记载的内容是相吻合的。

《明史》和《明太祖实录》中,从未有由四川、贵州和云南向胶东移军屯田的记录,反而有从莱州卫、青州卫向辽阳移军建卫的记载。洪武六年(1373年),明政府在辽东设都卫,定左卫从青州迁移了土著军5600人,定右卫从莱州迁移了土著军5000人。

近年,笔者发现有文籍记载说,明初,胶东半岛是一个以军卫人口为主的移民区。新增的卫、所将士,极有可能是从云南、贵州和四川调入,从而形成了“胶东半岛上的军人世界”。这一说法并无明代文献作支撑,仅是推断和猜测而已。

应诏难民回归故里

公元1357年2月,刘福通部将领毛贵率东路红巾军克胶州,逼莱州,攻济南。1358年,毛贵在济南设“宾兴院”,招贤纳士,建立地方政权,并在登、莱二府扩军屯粮,设立新屯360余,间距30里。鼓励农桑,所垦农田只收二成租,比元朝的税赋少五六成,深受民众拥戴,登、莱两地参加红巾军的热潮四起。

光绪年间的《登州府志》记载:“柳崇,流寓怀宁,以战功擢燕山护卫百户。”2010年6月26日,《烟台日报》刊登的《胶东郡望·十世封侯的高疃柳氏家族》一文,阐述了柳崇加入红巾军、后又在朱元璋的吴军建功立业以及其子抑升为大明屡战奇功的经历。柳崇与其他胶东籍红巾军一样,当年都是反元将士。公元1359年4月,毛贵被部将赵均杀害后,两路红巾军发生了火拼,到公元1362年11月,东路红巾军败落。柳崇避居于安徽怀宁,并参加了朱元璋领导的吴军,自此而发达。多数红巾军将士经安徽再逃到四川或他乡隐居。公元1362年,红巾军的另一首领明玉珍率军于四川称帝,国号“大夏”。四川素有“蜀道之难,难于上青天”之说,成为东路红巾军逃亡将士唯一可以避居的去处。

公元1368年初,朱元璋在南京即位,国号明,建元洪武。8月,明军攻克大都北京,元亡。同月,朱元璋发布《大赦天下诏》,号召因战乱、灾荒和瘟疫而避居他乡者返籍复耕,功过是非不予追究。朝廷划分荒地,拨发农具,鼓励他们农桑,三年免收赋税。避居在四川、以成都为中心的胶东籍红巾军将士,开始怀着遥望龙门思故乡的心情应诏返乡,洪武二年形成高峰。

今福山区高疃镇西罗格庄村北、磁山西麓,古称神仙顶的地方,旧有宋、元、明时期的柳氏墓陵群近500亩。《登州府志》记载:墓系柳升发达后回乡移建,并将先人由安徽移柩回籍。这些志记,向人们传递了胶东迁民的真实信息,也拨开了胶东移民的身世之谜。逃往他乡的各类难民应诏回归故里所形成的移民流,又重新燃起了胶东文明的曙光。

大迁民一说疑点颇多

在胶东各地,人们谈论起先祖是从哪里迁来的时,有人会说是从四川成都府铁碓臼或者是山西洪洞县大槐树底下迁来的。另有民间传说,即墨、莱阳、招远、栖霞、牟平等地的部分先民,是从云南、贵州迁来的。

山西移民之说,近年有文籍记载曰:洪武十四年到永乐十年的30年间,山西向外移迁人口有百万之众。对此,笔者认为此记载并不可信。明朝万历年间的《洪洞县志》,并无向外移民的记载。另据考证,洪洞县现有的大槐树,是1914年民国初期栽植的,今天的人们却给它注册上了明朝初年的“户口”。

如今看来,胶东与四川的不同点是多方面的。《山东古国与姓氏》所载的韩、于、乔、沈、崔、孟、丁、闫、孔九姓,在胶东每平方公里的分布密度,约占人口总数的1%—4%,而今在四川成都的占比为零。说这些姓氏的祖先是由从四川迁来的,无疑是无源之水、无本之木。再从生活习俗、风土人情、村庄地域命名方式等方面看,胶东与四川的差异也是显著的。潍坊、平度、即墨、牟平、荣成、莱州、招远、蓬莱、龙口等市、县的方言土语与四川大不相同。自唐、宋、元到明清,胶东各地的方言土语文化,并末发生断裂,是一脉相承的。

明初,朝廷将流动人口划为逃户、附籍、流民和移徙四类,各有不同的安置政策。其中,移徙是由朝廷统一安排的,每次都会被载入《明太祖实录》。公元1368年至公元1398年,迁入安徽凤阳的移民有16万户之多,不仅有苏杭人,还有山西人、河北人。在这30年间,没有向胶东迁民的记载,反而有外迁的文献。《明太祖实录》第243卷载:大名、广平、东昌三府,屯田迁民58124户。《明史·食货志》载:“屡徙浙西及山西民于滁、和、北平、山东、河南;又徙登、莱、青民于东昌、兖州。”

对各类流动人口,朝廷均纳入编户,划拨荒地和农具,只是税赋略有区分。随着难民回归故里和移徙政策的调控,各地民众垦荒种田,交融共舞,创建新家园的热潮空前高涨,小型自然村落不断增加,人口逐年增长。公元1380年《明史》记载:全国人口由2000万增至6054万,山东为5196715人。